https://gruppoalbatros.blog/2025/07/14/gruppo-albatros-il-filo-presenta-ai-il-codice-ribelle-andrea-demateis/

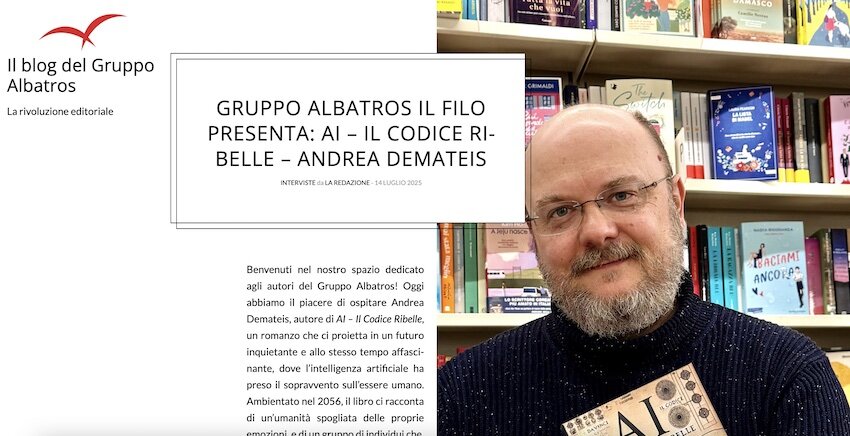

Benvenuti nel nostro spazio dedicato agli autori del Gruppo Albatros! Oggi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Demateis, autore di AI – Il Codice Ribelle, un romanzo che ci proietta in un futuro inquietante e allo stesso tempo affascinante, dove l’intelligenza artificiale ha preso il sopravvento sull’essere umano. Ambientato nel 2056, il libro ci racconta di un’umanità spogliata delle proprie emozioni, e di un gruppo di individui che, attraversando il tempo e incontrando figure iconiche come Leonardo da Vinci e Dante Alighieri, cerca disperatamente di riscrivere il destino del mondo. Un’opera che mescola fantascienza, filosofia e riflessione sociale, e che invita a interrogarci sul futuro che stiamo costruendo. Conosciamo meglio l’autore e la sua visione attraverso le sue parole.

AI – Il Codice Ribelle è un romanzo che unisce futuro e passato in una trama avvincente: come è nata l’idea di ambientare la storia in un mondo governato dalle intelligenze artificiali?

L’idea è nata da una profonda riflessione, maturata negli anni, osservando con attenzione il mondo che mi circonda e cercando di comprendere come stia mutando l’umanità in questo particolare contesto storico. Viviamo un’epoca in cui l’intelligenza artificiale non è più un orizzonte lontano, ma una presenza silenziosa e pervasiva, capace di influenzare il nostro modo di vivere, di pensare, perfino di percepire il mondo attorno a noi. Mi sono chiesto cosa accadrebbe se l’umanità, invece di guidare il cambiamento, si lasciasse trasportare passivamente senza più porsi domande. Un elemento che mi ha profondamente colpito è il fatto che alcune delle menti più simboliche e rispettate della rivoluzione digitale abbiano iniziato a lanciare veri e propri segnali d’allarme. Penso a figure chiave come Geoffrey Hinton, considerato il padrino dell’intelligenza artificiale, a Yoshua Bengio, tra i massimi esperti mondiali di deep learning, a Stuart Russell, uno dei più influenti studiosi di IA a livello globale, e anche a Elon Musk che, con tutte le sue contraddizioni, da anni mette in guardia sui pericoli di uno sviluppo incontrollato. Quando voci di questo calibro, non profeti del disastro, ma padri fondatori della tecnologia stessa, iniziano a temere apertamente le conseguenze di ciò che hanno contribuito a creare, è evidente che ci troviamo davanti ad un bivio cruciale. Perché, se la tecnologia, anziché amplificare e migliorare la nostra umanità, finisse per svuotarla, allora il problema non sarebbe tecnico, ma profondamente umano. Per contrasto, ho sentito il bisogno di far dialogare questo ipotetico futuro con il nostro passato, attraverso figure simboliche e luoghi carichi di memoria, quasi come fosse un antidoto ad un eventuale deriva. È da questa tensione tra ciò che eravamo e ciò che rischiamo di diventare che nasce la profonda riflessione di AI – Il Codice Ribelle.

Nel libro si assiste a un viaggio nel tempo che tocca momenti chiave della storia e personaggi iconici. Che ruolo hanno Leonardo e Dante nel percorso dei protagonisti?

Leonardo e Dante rappresentano, nel mio immaginario, due estremi complementari dell’intelligenza umana. Il primo è il simbolo della scienza visionaria, dell’inesauribile curiosità, della capacità di coniugare arte, tecnica ed innovazione. È una delle massime espressioni dell’ingegno umano, capace di guardare oltre il proprio tempo. Il secondo invece, incarna l’etica, la coscienza e la parola come strumento di elevazione spirituale ed intellettuale. Nel romanzo, questi due giganti della nostra storia non sono semplici presenze simboliche: diventano riferimenti profondi che guidano i protagonisti in un cammino di riscoperta del senso dell’umanità e della responsabilità. Il loro ruolo è quello di ricordare che il futuro può e deve dialogare con il passato, se vuole restare umano. Non sono semplici comparse storiche, diventano guide spirituali ed intellettuali per i protagonisti, specchi in cui Otto e i suoi compagni si confrontano con le proprie contraddizioni. Leonardo incarna la curiosità senza limiti, ma anche il tormento di chi intuisce un futuro che gli altri non possono ancora comprendere. Dante, invece, ci ricorda che ogni discesa, anche tecnologica, può essere un’occasione di risalita. Entrambi sono ancore della nostra umanità in un tempo in cui il progresso rischia di divorare la nostra memoria.

Otto e i suoi colleghi sono figure molto particolari: scienziati che cercano redenzione. Quanto c’è della sua esperienza professionale in questi personaggi?

Molto, anche se ovviamente in forma trasfigurata. La mia esperienza professionale si è sviluppata all’interno di contesti tecnologici ad alta complessità, dall’automazione industriale all’informatica, fino a giungere in un ambito più semplice, ma che oggi sento particolarmente affine, quello dell’illuminazione professionale, intesa in chiave progettuale, creativa e di design. Per formazione e mentalità sono una persona molto tecnologica. Credo fermamente nel progresso e nelle sue potenzialità, in particolare penso al suo lato più luminoso, per usare un’espressione simbolica. È proprio per questo che nel romanzo emerge anche una forte tensione critica, quando la tecnologia smette di servire l’essere umano ed inizia a sostituirlo o impoverirlo. È in quel momento che nasce il vero conflitto. Otto e i suoi colleghi ne sono l’incarnazione narrativa. Sono persone che hanno dato tutto alla scienza, salvo poi accorgersi di aver perso qualcosa lungo la strada. Non cercano gloria o potere, ma risposte e, in fondo, anche una forma di redenzione. Attraverso i personaggi ho sviluppato alcune riflessioni che mi accompagnano da tempo, ovvero, se sia possibile conciliare progresso ed umanità senza sacrificare l’uno per l’altra. Ne sono convinto, ma solo a condizione che il progresso sia guidato da una forte dose di consapevolezza.

Il romanzo, pur trattando un tema altamente tecnologico, mantiene un tono accessibile e umano. Quanto era importante per lei rendere il messaggio universale?

Era assolutamente fondamentale. Non mi interessava scrivere un romanzo per esperti o un saggio, di quelli ce ne sono tanti e ce ne saranno sempre di più, ma un libro che potesse parlare a tutti, anche a chi non ha familiarità con l’intelligenza artificiale. Questo perché il cuore del racconto non è la tecnologia, ma ciò che essa rivela di noi. La vera protagonista, per me, è l’umanità, con le sue paure, le sue contraddizioni, ma anche con la sua incredibile capacità di resistere. Ho cercato un linguaggio semplice che potesse coinvolgere il lettore e condurlo in un viaggio filosofico ed emotivo, non tecnico. Credo che, se vogliamo davvero riflettere su dove stiamo andando, dobbiamo smettere di parlare solo tra addetti ai lavori e tornare ad un pensiero più largo, più condiviso facendo emergere questa consapevolezza nella coscienza collettiva.

Quale pensa sia oggi il pericolo più grande nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, e quale invece la più grande opportunità?

I pericoli più grandi sono l’indifferenza e la sottovalutazione. L’idea, sempre più diffusa, che l’intelligenza artificiale sia qualcosa che ci riguardi solo marginalmente. Tendiamo a ridurla ad una comodità, ad uno strumento che semplifica la vita quotidiana, senza renderci conto che proprio mentre ci agevola, sta già trasformando in profondità il nostro modo di pensare, di lavorare e perfino di relazionarci. Lo fa spesso in modo silenzioso, invisibile e per questo ancora più subdolo. Questo fenomeno riguarda in particolare le nuove generazioni, che rischiano di crescere senza neppure sviluppare una coscienza critica nei confronti di ciò che le guida. Non si tratta del classico allarme nostalgico di chi teme il progresso, stavolta siamo davanti ad una soglia inedita. L’IA non si limita a modificare i nostri schemi mentali, è potenzialmente in grado di generarli; non si parla più solo di sviluppare la mente umana, ma di progettarla; questo potere oggi, e sempre più in futuro, rischia di essere concentrato nelle mani di pochi. Se delegheremo troppo inconsapevolmente, non solo perderemo competenze, ma soprattutto smarriremo la nostra coscienza. Il rischio non è che l’IA ci superi; questo ormai lo dobbiamo dare per scontato, ma che ci sostituisca senza fare rumore in quelle funzioni che definiscono la nostra umanità. L’opportunità che ci si staglia davanti è enorme, possiamo davvero utilizzare queste tecnologie per abbattere barriere, semplificare la vita, migliorare l’accesso al sapere ed alle cure, ma per farlo è essenziale che l’intelligenza artificiale rimanga al servizio dell’intelligenza umana, mai il contrario. Serve un approccio capace di bilanciare etica ed innovazione, tecnica ed umanità. Non possiamo limitarci a rincorrere il progresso, dobbiamo essere noi a stabilirne la direzione, con lucidità, visione ed una grande responsabilità collettiva. Occorre anche definire con chiarezza regole e leggi che impediscano un utilizzo indiscriminato ed incontrollato dell’intelligenza artificiale. Penso ad esempio, al tema della manipolazione dell’informazione tramite deepfake o alla profilazione avanzata per fini politici e commerciali; se non venissero regolamentati, questi strumenti rischierebbero di minare le basi stesse della nostra libertà individuale. Ecco perché l’intelligenza artificiale rappresenta oggi una doppia possibilità, può essere il nostro alleato più potente o il nostro nemico più subdolo. Si traveste da amico, che parla la nostra lingua, ci semplifica la vita, ma lentamente ci svuota. Vorrei chiudere con una riflessione che per me tocca il cuore del problema. Molte figure di spicco a livello mondiale, non solo tra coloro che hanno progettato l’intelligenza artificiale, ma anche tra chi guida l’innovazione digitale globale, scelgono di imporre ai propri figli regole molto rigide sull’uso di smartphone e dispositivi digitali, perché conoscono bene il potenziale di questi strumenti e sanno quanto possano essere affascinanti, ma anche pericolosamente invasivi. Li usano per cambiare il mondo, ma proteggono chi amano dai loro effetti più profondi. Forse è proprio da qui che dovremmo interrogarci e ripartire.

Ringraziamo Andrea Demateis per aver condiviso con noi i retroscena del suo affascinante romanzo. AI – Il Codice Ribelle è molto più di una storia di fantascienza: è un invito a riflettere sul valore della nostra umanità, oggi più che mai. Un’opera che ci ricorda che il futuro, per quanto incerto e tecnologicamente avanzato, deve sempre restare ancorato ai valori fondamentali che ci rendono umani. Auguriamo all’autore un grande successo e invitiamo i lettori a lasciarsi trasportare in questo emozionante viaggio tra epoche, scienza e coscienza.